Grafschaft Glatz > Organisationen > Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz > 22. AGG-Jahrestagung 2025

Die Grafschaft Glatz (Schlesien)

Arbeit und Kontaktanschriften der Einrichtungen, Organisationen

und Vereine für Grafschaft Glatzer Heimatfreunde

|

Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz |

|

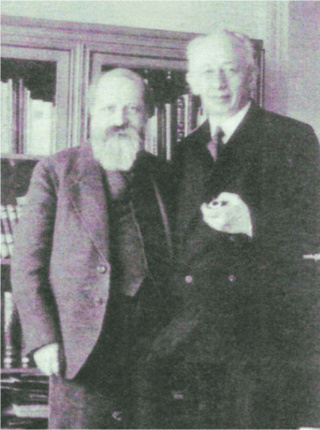

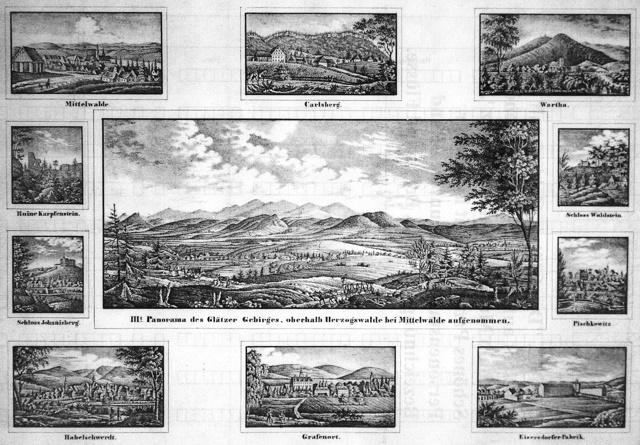

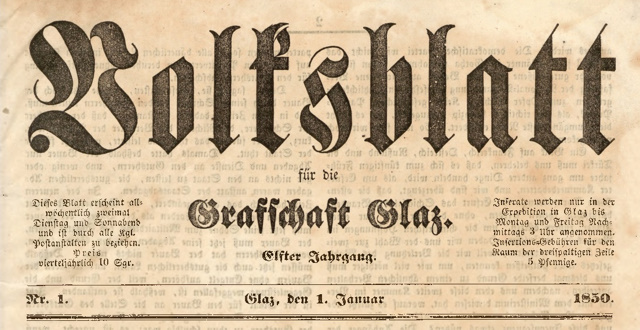

22. Jahrestagung 2025 in Münsteram 26./27. April 2025 im Franz-Hitze-HausZur 22. Jahrestagung der AGG vom 26. bis 27. April 2025 im Franz-Hitze-Haus zu Münster konnte ihr Leiter, Prof. Dr. Klaus Hübner, 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 20 AGG-Mitglieder, begrüßen. Einen besonderen Gruß erfuhren die Ehrenmitglieder Großdechant Franz Jung, Prof. Dr. Arno Herzig und Frau Prof. Cornelia Monske in Vertretung ihrer verstorbenen Mutter Hanna Monske. Auch Gäste aus dem Ausland hatten sich eingefunden: Gerard Bruins aus den Niederlanden und Christoph Fitzek aus der österreichischen Hauptstadt Wien. Zu Ehren der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Inge Bulitz, Werner Glaubitz und Prof. Dr. Siegmar Streckel erhoben sich die Anwesenden. Prof. Hübner gratulierte dem langjährigen Mitglied Bernhard Hasler zu seinem 90. Geburtstag sowie Manfred Spata zu seiner Verleihung der Ehrenbürgerwürde seiner Geburtsstadt Kłodzko/Glatz. Schließlich dankte er Gerald Doppmeier für die gute Vorbereitung der Tagung sowie Ursula Jensen für die fotografische Begleitung der Veranstaltung.  Vortragende der AGG-Tagung 2025, von links: Manfred Spata, Michael Hirschfeld, Arno Herzig, Klaus Hübner (Foto: Ursula Jensen) Im ersten Tagungsbeitrag befasste sich Prof. Dr. Arno Herzig (Hamburg) mit „Joseph Wittig. Sein wissenschaftlicher Werdegang und seine Kontakte mit Martin Buber und Eugen Rosenstock-Huessy“. Wittig (1879-1949) wurde 1902 zum Thema Papst Damasus I. (Pontifikat 366-384) in Breslau promoviert; dort folgte von 1910 bis 1926 seine Professur für alte Kirchengeschichte. Ein schneidendes Ereignis im Leben Wittigs war seine Exkommunikation aufgrund seines Hochland-Artikels „Die Erlösten“ von 1922, die ihn 1926 von seinen priesterlichen als auch universitären Aufgaben entbanden. Nach seiner Hochzeit mit Anca Wittig, geb. Geisler aus Habelschwerdt, zog er sich aus Breslau nach Neusorge in der Grafschaft Glatz zurück, wo er bis 1946 wohnte. Bis 1930 betätigte Wittig sich als Mitarbeiter der vom jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber herausgegebenen Zeitschrift „Kreatur“ und besuchte diesen auch in Heppenheim. 1930 kam es in Neusorge im Hause von Wittig zu einem letzten Treffen mit Martin Buber und Eugen Rosenstock-Huessy, dem Breslauer Freund und Rechtsprofessor, im Bewusstsein der heraufziehenden unruhigen Zeiten der Weimarer Republik. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 führte zum Ende der Kontakte Wittigs zu beiden; Rosenstock-Huessy emigrierte kurze Zeit später in Richtung USA und Buber verließ Deutschland 1938 und zog nach Jerusalem; 1937 kam es zu einem letzten Treffen zwischen Wittig und Buber in Gottesberg (Waldenburger Land).  Joseph Wittig und Martin Buber in Gottesberg 1937 (Foto: Privatarchiv Bianca Prinz) Trotz seiner Sympathie für das Judentum war Wittigs Verhältnis zu den Nationalsozialisten eher undifferenziert. Problematisch waren seine Beziehungen zu den Deutschen Christen und dem evangelischen Theologen Karl Bornhausen (1182-1940), der die Rede zur Bücherverbrennung 1933 in Breslau hielt. Wittig überlebte die Zeit des Dritten Reiches relativ unbeschadet, bevor er und seine Familie im Frühjahr 1946 aus der schlesischen Heimat vertrieben wurden. Im zweiten Vortrag des Tages befasste sich Prof. Dr. Michael Hirschfeld (Vechta) mit dem Thema „Aus der (verlorenen) Heimat in alle Welt. Missionarinnen und Missionare aus der Grafschaft Glatz im 20. Jahrhundert“. Seit dem Dienstantritt des Großdechanten Franz Jung 1983 liegt das Wirken der Grafschafter Missionare in aller Welt in seinem Blickpunkt. So finden sich auch in dem von ihm herausgegebenen Buch „Sie gehören zu uns“ (Teil III 1989) die Biogramme von 21 Grafschafter Missionaren. So ist im Hinblick auf ihre besondere priesterliche Entscheidung zu fragen, ob der Verlust der Heimat nach der Vertreibung 1946 nicht als Katalysator zwischen Missionierung und fehlender intakter Heimatgemeinde gewirkt hat. In einem kurzen chronologischen Abriss gab der Referent einen Überblick über die Entwicklung bedeutender Missionsorden. Nach dem Ersten Weltkrieg waren auf dem Boden der Grafschaft Glatz folgende Kongregationen angesiedelt: Arnsteiner Patres in Bad Altheide, Heilige Familie auf Burg Waldstein bei Rückers, Oblaten in Bad Langenau, ferner im Umfeld der Grafschaft die Pallottiner in Frankenstein. Bereits 1953 tauchten erste Berichte von Grafschafter Missionaren im „Grafschafter Boten“ und in anderen Glatzer Heimatblättern auf. Einige Heimatgemeinden riefen zu Spenden für ihre Missionare auf; 20 Missionare erhielten gratis den „Boten“. Ab 1995 unternahm Großdechant Franz Jung umfangreiche Reisen zu den Missionaren, nachdem er anlässlich des Weltjugendtages auf den Philippinen den Steyler Missionar P. Ewald Dinter (SVD) besucht hatte. Es folgten weitere Reisen nach Afrika, Südamerika, Asien und nach Kasachstan. Zu erwähnen ist der Missionsbasar auf den Telgter Wallfahrten zugunsten verschiedener Grafschafter Missionare. Nach einer kurzen Kaffeepause referierte Dipl.-Ing. Manfred Spata (Bonn) über „Ansichten der Grafschaft Glatz aus dem 19. Jahrhundert“. Das Glatzer Bergland erlebte im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine wachsende Beliebtheit als Bäder- und Reiseland. Davon zeugen rund 300 Landschaftsansichten aus dieser Zeit. Viele Ansichten wurden als Erinnerungsbilder oder Souvenirs vor allem nach Vorlagen der Zeichner Endler, Richter und Blätterbauer sowie nach den sogenannten „Schmiedeberger Bildvorlagen“ gefertigt. Neben nur wenigen Ansichten der Städte und Schlösser nahmen die Zeichner insbesondere die Bäder in Landeck und Reinerz sowie die Naturschönheiten des Heuscheuergebirges und des Glatzer Gebirges in den Blick. Die Glatzer Berglandschaft wurde in Schlesien und überregional durch die Publikationen von Herloßsohn „Wanderungen durch das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz“ 1840, von Kutzen „Die Grafschaft Glatz. Ihre Natur und deren Bezeichnungen zu Geschichte und Leben der Menschen“ 1873 und von Schroller „Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes“ 1885 als touristisches Reiseziel überall bekannt. Überregionale Verbreitung der Grafschafter Bildmotive bewirkten auch die Andenkenalben (Leporellos) des Brieger Verlags Goldbach & Waldmann und die hübschen Souvenir-Rosen des Hamburger Verlags Adler um 1870. Danach eroberte um 1900 die Bildpostkarte den touristischen Markt.  Landschaftspanorama von August Hormig nach Carl Mattis, Glatz um 1850 (Sammlung Manfred Spata) Vor dem Abendessen zelebrierte in der Hauskapelle der Präses des Heimatwerkes Grafschaft Glatz., Pfarrer Dr. Marius Linnenborn (Trier), die hl. Messe, in der u. a. des soeben verstorbenen Papstes Franziskus und des langjährigen Mitarbeiters des Heimatwerkes, Ludwig Adelt, gedacht wurde. Am nächsten Morgen führte der Leiter der AGG, Prof. Dr. Klaus Hübner (Mettmann) in die Thematik „Das ‚Volks-Blatt für die Grafschaft Glatz‘ in den 1840er Jahren“ ein. Die Jahrgänge 1840-1843, 1848-1850 und 1861 stehen als Digitalisate zur Verfügung; die Jahrgänge 6 (1845) bis 9 (1848) befinden sich in der Stadtbibliothek Glatz (Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, Inventarnummer 1955). Eingangs erläuterte er dem Auditorium kurz den historischen und soziologischen Rahmen; 1840 hatte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. zu seiner Thronbesteigung ein Verfassungsversprechen abgegeben, von dem er sich aber im Laufe der Zeit entfernte. Die Regierungszeit des preußischen Monarchen (1840-1861) deckt sich mit dem Erscheinen des „Volks-Blattes für die Grafschaft Glatz“. Inhaltlich umfasste jede Ausgabe einen vierseitigen redaktionellen Text zur allgemeinen Unterhaltung sowie eine Beilage mit Inseraten, Bekanntmachungen zur speziellen Information. Eine politische Ausrichtung des Blattes konnte erst 1848 registriert werden, allerdings wurden nur die Berliner Ereignisse kommentiert. Dabei wurde das Leben in der Grafschaft Glatz nicht breit abgehandelt. Verlag und Redakteure wechselten im Laufe der Jahre. Im Jahre 1848 hatte sich das Volksblatt unter dem (jüdischen) Redakteur Louis Prager (seit 1846) zu einem demokratischen Blatt entwickelt und war den staatlichen Repressionen wie Beschlagnahme, Kautionspflicht und Ausschluss vom Postversand ausgesetzt. Durch Unterstützung seitens des Grafen Louis von Pfeil auf Hausdorf und Einschwenken auf die politische Linie der damals in Berlin gegründeten Kreuz-Zeitung konnte es die Einstellung vermeiden.  Titel der Ausgabe Nr. 1, 1850 (Sammlung Klaus Hübner) In einem zweiten Vortrag sprach Manfred Spata über „Topographische Übungen des preußischen Generalstabes 1840 in der Grafschaft Glatz“. Im ersten Jahrgang (1840) des „Volks-Blatt für die Grafschaft Glatz“ stößt der überraschte Leser auf eine anonyme, nicht alltägliche kurze Nachricht zur „Tagesgeschichte“: über eine „topographische Uebung“ im Verlauf der Ausbildung der Generalstabsoffiziere der Kriegsschule zu Berlin, die in den Monaten Mai und Juni 1840 im Glatzer Bergland unter der Leitung des Oberst Hermann Staff von Reitzenstein (1790-1867) stattfand. Diese topographischen Übungen hatte bereits um 1800 der Generalstabsoffizier Christian Freiherr von Massenbach (1758-1827) angeregt; sie dienten u. a. zur Fortführung der Grafschafter Urmesstischblätter von 1824, die also 1840 nicht mehr aktuell waren. Die Offiziersanwärter sollten mit den topographischen Übungen im Felde eine „Okularvergleichung“ (Feldvergleich) vornehmen, um insbesondere den militärisch relevanten Brückenbau und Straßenbau (befestigte neue Chausseen) sowie neue Festungsbauwerk zu erfassen. Ihre Übungsergebnisse wurden in der Plankammer in Potsdam von Ingenieurgeographen zur Fortführung der Generalstabskarte genutzt, die in den Jahren nach 1863 als Kupferstich veröffentlicht wurden. Prof. Hübner sprach über die Verbindungen der „Breslauer Winfriden aus und in der Grafschaft Glatz“, die er zusammen mit Gerald Doppmeier (Rietberg) untersuchte. Die 1856 gegründete Winfridia war die zweitälteste katholische farbentragende Studentenverbindung in Breslau; sie besteht als „Winfridia zu Breslau“ noch heute in Münster. Im Untersuchungszeitraum 1856 – 1936 stammten etwa 60 Winfriden aus der Grafschaft Glatz und etwa 30 Auswärtige lebten in der Grafschaft Glatz. Berühmte Mitglieder waren: Pfarrer Franz Dittert (1857-1937), von 1921 Großdechant und Generalvikar; Pfarrer Immanuel Zimmer (1856-1935), der die Wallfahrt in Albendorf bestärkte und durch seine vielen historischen Schauspiele bekannt wurde; Pfarrer Josef Taubitz (1856-1923) in Rückers, der sich durch die Gründung des Krankenhauses und die Förderung des kath. Vereinswesens auszeichnete; der Breslauer Zentrumspolitiker Dr. Felix Porsch (1853-1930), der die Grafschaft lange Jahre sowohl im Reichstag als auch im preußischen Landtag vertrat; der Jesuit Georg von Sachsen (1893-1951), letzter sächsischer Kronprinz. Erwähnenswert zudem, dass die Winfridia mehrfach ihre Stiftungsfeste in der Grafschaft Glatz feierte. Am Ende der Tagung verabschiedete der Leiter, Prof. Hübner, die Zuhörerschaft mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr am 25./26. April 2026, zum 25. Jahrgang der AGG-Mitteilungen. Die Beiträge können demnächst in den AGG-Mitteilungen Nr. 24 nachgelesen werden. Von Georg Jäschke |

Einladung zur22. AGG-Jahrestagung 2025 in Münsteram 26./27. April 2025 im Franz-Hitze-Haus |

|

|

Am 26./27. April 2025 (Samstagnachmittag/Sonntagvormittag) findet in Münster (Franz-Hitze-Haus) die diesjährige Tagung der Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz – Kultur und Geschichte – statt. Folgende Vorträge sind vorgesehen:

Gäste sind willkommen, vorherige Anmeldung ist erforderlich. |

|

|

| |

|

Benutzerdefinierte Suche

|

Zurück zur Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz (AGG)

Zurück zur Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz (AGG)